ইতিহাস

নিউজ ডেস্ক

শেয়ার করুন

ভাষা আমাদের পরিচয় এবং সংস্কৃতির মূল অঙ্গ। এটি আমাদের অনুভূতি, চিন্তা এবং ঐতিহ্য প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ভারতের ইতিহাসে ভাষার জন্য আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখানে বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন ভাষার মর্যাদা রক্ষায়। চলুন দেখে নিই কিভাবে ভাষার জন্য প্রতিবাদ ও আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল।

১. মাদ্রাজ হিন্দি আন্দোলন (১৯৩৭)

১৯৩৭ সালে ভারতের তৎকালীন মাদ্রাজ প্রদেশে (বর্তমানে চেন্নাই) রাজাগোপালাচারী হিন্দি ভাষাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ম্যান্ডেটরি করে দেন। এর পরেই প্রতিবাদ শুরু হয়, যা অ্যান্টি হিন্দি মুভমেন্ট হিসেবে পরিচিত। এই আন্দোলন ছিল ভারতের ভাষার মর্যাদা রক্ষায় প্রথম বড় প্রতিরোধ আন্দোলন। ১৯৩৮ সালে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে ২ জন নিহত হন এবং প্রায় ১,২০০ জন গ্রেপ্তার হন। আন্দোলনের মূল দাবি ছিল, হিন্দি ভাষাকে কোনওভাবেই রাজ্যের প্রধান ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এর ফলে, মাদ্রাজ অঞ্চলে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছিল ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

আরও পড়ুন: ভারতীয় রাজনীতি ও ভাষা আন্দোলন

২. অসমে অসমিয়া ভাষা আন্দোলন (১৯৬০)

ভারতের আসাম প্রদেশে অসমিয়া ভাষা কখনোই সরকারি কাজের ভাষা হিসেবে গণ্য হয়নি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরেও এ সমস্যাটি বিদ্যমান ছিল, এবং এর ফলে অসমের জনগণের মধ্যে অসন্তোষ জন্ম নেয়। ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে, বিমলা প্রসাদ চালিয়ার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত একটি প্রতিবাদ সভায় পুলিশ গুলি চালিয়ে ১ জন ছাত্রকে হত্যা এবং ৬-৭ জনকে গুরুতর আহত করে। অসমিয়া ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য এই প্রতিবাদ চলেছিল এবং পরে একাধিক বিক্ষোভ এবং আন্দোলনের মাধ্যমে অসমিয়া ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়।

৩. বারাক ভ্যালি, আসামে বাঙালি ভাষা আন্দোলন (১৯৬১)

১৯৬১ সালে আসামের বারাক ভ্যালি অঞ্চলের বাঙালি জনগণ ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। যেখানে বাঙালি জনগণের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, কিন্তু সরকারিভাবে অসমিয়া ভাষাকে প্রধান ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বাঙালি জনগণ এর প্রতিবাদে শিলচর রেলস্টেশন এলাকায় এক সভা আয়োজন করে, যেখানে পুলিশ গুলি চালিয়ে ১৫ জন বাঙালিকে হত্যা করে। এটি ছিল ভাষার জন্য একটি তীব্র আন্দোলন, যা বাঙালির আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে ওঠে।

আরও পড়ুন: আসামের ভাষা আন্দোলন এবং বাঙালি প্রতিবাদ

ভাষার জন্য প্রাণ দেবার শেষ উদাহরণ নয়

এই আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং তা একটি জাতির আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, এবং ঐতিহ্যের প্রতীক। ভাষার প্রতি এই ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা রক্ষা করতে, মানুষ কখনও নিজের প্রাণকেও বাজি রেখে দেয়। ভাষার জন্য এই আন্দোলন আমাদের শেখায় যে, একজাতীয় পরিচয় তৈরি করার জন্য ভাষার মর্যাদা অপরিহার্য।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভাষা মানুষের অধিকারের প্রশ্ন, যা কখনোই বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়। বাংলা ভাষার জন্য বাংলাদেশে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ভারতের হিন্দি আন্দোলন, অসমিয়া আন্দোলন আমাদের প্রেরণা দেয়।

সুত্র:

- ভারতের অ্যান্টি হিন্দি আন্দোলন: ইতিহাসের পাতায় হিন্দি আন্দোলন

- অসমের ভাষা আন্দোলন: অসম ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

- বাঙালি ভাষা আন্দোলন – বারাক ভ্যালি: আসামের বারাক ভ্যালি ভাষা আন্দোলন

প্রতিবেদক: বিডিএস বুলবুল আহমেদ

আরও খবর জানতে ভিজিট করুন: পালসবাংলাদেশ ওয়েবসাইটে।

নিউজ ডেস্ক

শেয়ার করুন

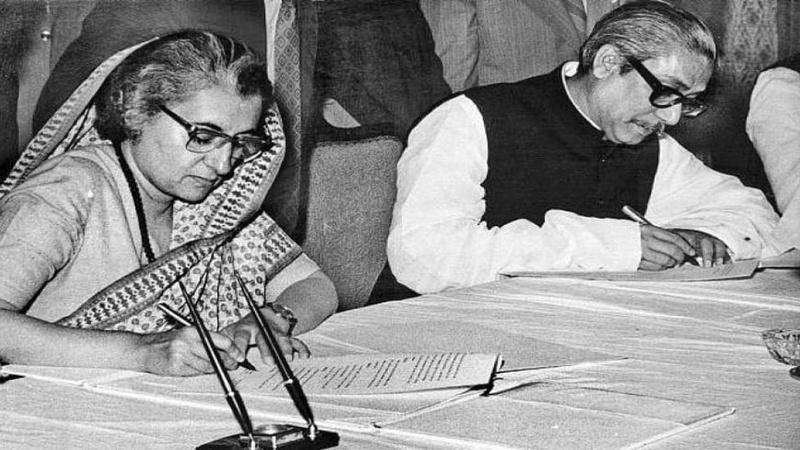

বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত রয়েছে যা জাতির আত্মপরিচয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করেছে। তার মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা প্রস্তাব। একে অনেকেই বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। ছয়দফা ছিল, মূলত, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, বরং পুরো জাতির জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির এক নতুন দিক উন্মোচন করেছিলেন।

ছয়দফার মূল দাবি

১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা পেশ করেন। ছয়টি দফার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল:

- ফেডারেল শাসনব্যবস্থা: কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র বিদেশনীতি এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনা করবে। অন্য সকল ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে থাকবে।

- স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনীতি: পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের নিজস্ব অর্থনীতি পরিচালনার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হবে, যাতে তারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করতে পারে।

- ভাষা ও সংস্কৃতি: বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা এবং ভাষা আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করা।

- মুদ্রা ও রাজস্বের স্বাধীনতা: পূর্ব পাকিস্তানকে তার নিজস্ব মুদ্রা চালু করার এবং রাজস্বের ব্যবস্থাপনা করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

- বাণিজ্যিক স্বাধীনতা: পূর্ব পাকিস্তানকে বিদেশী বাণিজ্য এবং রপ্তানি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে।

- আঞ্চলিক সেনাবাহিনী: পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হবে।

এই ছয়দফা প্রস্তাবের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য স্বাধীনতা, সমতা এবং মর্যাদার দাবি তুলেছিলেন। এটি ছিল একটি শক্তিশালী পরিকল্পনা যা বাংলার জনগণের দাবি ও সংগ্রামের জন্য মৌলিক পরিবর্তন প্রবর্তনের সুযোগ দিয়েছিল।

ছয়দফার পটভূমি ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান, যেটি বর্তমানে বাংলাদেশ, শাসকগোষ্ঠী দ্বারা শোষিত হতে থাকে। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকদের হাতে পূর্ব পাকিস্তান ছিল একটি উপনিবেশীয় অঞ্চল। ভাষা আন্দোলন, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চনার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা প্রস্তাবের মাধ্যমে এই ক্ষোভকে একটি সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি তাদের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করে। তাঁর ছয়দফা ছিল শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দাবি নয়, এটি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির পথনির্দেশিকা।

এটি কেন ‘মুক্তির সনদ’ বলা হয়?

‘মুক্তির সনদ’ বলা হয় কারণ ছয়দফা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি পরিকল্পনা। এটি ছিল বাঙালি জনগণের জন্য স্বাধীনতার ডাক এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি পদ্ধতি। এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, বরং এটি ছিল একটি জাতির আত্মনির্ভরশীলতার ঘোষণা। যে দাবিগুলি উত্থাপিত হয়েছিল, তা ছিল বাঙালি জাতির স্বাভাবিক অধিকার, যা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী অবজ্ঞা করছিল।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ী হন। কিন্তু তারপরও পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের শাসকগোষ্ঠী ভোটের ফল মেনে নেয়নি। এর ফলস্বরূপ, বাঙালি জনগণ তাদের মুক্তির জন্য লড়াই শুরু করে, যা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়।

পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তান সরকার ছয়দফা দাবিকে নাকচ করে দেয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার অস্বীকার করে। এর পরিণতিতেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, যা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দিকে নিয়ে যায়।

অতএব, ছয়দফাকে বাংলার মুক্তির সনদ বলা হয় কারণ এটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি, যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুরু করেছিলেন। এটি ছিল শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রস্তাবনা, বরং জাতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত পরিকল্পনা।

সূত্র:

- মুজিবুর রহমান, “আমার জীবন কথা”, শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী

- “The Six-Point Movement and the Birth of Bangladesh”, University of Dhaka.

- “Bangladesh Liberation War”, The Bangladesh National Museum, 2020

প্রতিবেদক: বিডিএস বুলবুল আহমেদ

আরও খবর জানতে ভিজিট করুন: পালসবাংলাদেশ ওয়েবসাইটে।

নিউজ ডেস্ক

শেয়ার করুন

১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অন্যতম বিতর্কিত দিন, যখন ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খালেদা জিয়া সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন ছিল একতরফা এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বর্জন করেছিল। তবে, এর পটভূমিতে ছিল এক দীর্ঘ আন্দোলন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ইতিহাস, যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি

১৯৯৪ সালে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তাদের দাবি ছিল, সংসদ এবং নির্বাচন কমিশন যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং নির্বাচনে কোনো ধরনের কারচুপি না হয়। তবে, বিএনপি সরকার এই দাবি উপেক্ষা করে এবং তাদের অবস্থানে অনড় ছিল। এই পরিস্থিতি ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের দিকে নিয়ে যায়, যা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বিরোধিতাপূর্ণ নির্বাচন।

মাগুরা উপনির্বাচন এবং সহিংসতা

১৯৯৪ সালে মাগুরা-২ সংসদীয় আসনের উপনির্বাচন ছিল নির্বাচনী সংঘর্ষের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এখানে কারচুপি ও জালিয়াতি এর অভিযোগ ওঠে, যার ফলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করে। এরপর আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন করে, যা ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যায়।

একতরফা নির্বাচন: ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৯৬

১৫ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনটি ছিল একতরফা, কারণ বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশ নেয়নি। বিএনপি-এর প্রার্থীরা ২৮৯টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছিল, ভোট প্রদানের হার ছিল ১০ শতাংশের কম, যা নির্বাচনের বৈধতা ও জনগণের সমর্থন নিয়ে অনেক প্রশ্ন তৈরি করে।

নির্বাচনের পর পরিস্থিতি

এই নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, “এটি জনগণের নির্বাচনের প্রমাণ নয়, জনগণ এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে।” যদিও বিএনপি এই নির্বাচনকে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখিয়েছিল, কিন্তু বিরোধীরা মনে করেছিল যে এটি জনগণের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আন্দোলন

নির্বাচনের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ রাজপথে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায় এবং হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি শুরু করে। এরপর ২২শে মার্চ সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল উত্থাপন করা হয়, যা নির্বাচনী পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর প্রয়াস ছিল।

বিরোধী দলগুলোর দাবি

আওয়ামী লীগ তাদের দাবিতে বলেছিল, বিএনপি সরকার নির্বাচনের সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সরকারের পদত্যাগ দাবি করে তারা আন্দোলন চালিয়ে যায়। একই সময়ে, নির্বাচন কমিশন এবং বিএনপি নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত সমাধান

অবশেষে, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সংঘাতের পর ১৯৯৬ সালের জুনে আরেকটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয় এবং ২১ বছর পর ক্ষমতায় ফিরে আসে। এটি ছিল একটি গণতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি নতুন দিগন্তের সূচনা।

উপসংহার

১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়। একদিকে, বিএনপি এই নির্বাচনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি পূর্ণ করেছিল, কিন্তু অন্যদিকে এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনের সুষ্ঠুতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি করে। আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলগুলো মনে করে, এটি ছিল এক বিরোধী জনগণের ভোটাধিকার এবং দেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে বিপদে ফেলার একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ।

সূত্র:

- নিউইয়র্ক টাইমস (১৯৯৬)

- বিবিসি বাংলা

- এনডিটিভি বাংলা

১৫ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন – বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়

বাংলাদেশে একতরফা নির্বাচনের প্রভাব: কেন তা বিতর্কিত?

প্রতিবেদক: বিডিএস বুলবুল আহমেদ

আরও খবর জানতে ভিজিট করুন: পালসবাংলাদেশ ওয়েবসাইটে।

নিউজ ডেস্ক

শেয়ার করুন

মোবাইল ফোনের প্রথম উদ্ভাবন: ১৯৭৩ সালের বিপ্লব

মোবাইল ফোন, যা এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার ইতিহাস শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। পৃথিবীর প্রথম মোবাইল ফোনটি মোটোরোলা কোম্পানির তৈরি ছিল এবং এর নাম ছিল Motorola DynaTAC 8000X। এটি ছিল একটি বিপ্লবী প্রযুক্তি, যা ফোন যোগাযোগের পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে দেয়।

প্রথম মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য:

- ওজন: প্রায় ১.১ কেজি

- প্রথম মোবাইল ফোনটি ছিল অত্যন্ত ভারী, যেটি হাতে ধরে রাখা ছিল বেশ কষ্টকর। এখনকার স্মার্টফোনের তুলনায় এটি ছিল অনেক বেশি ভারী।

- ব্যাটারি:

- ব্যাটারিটি দেখতে ছিল ইটের মতো, এবং এটি ১০ ঘণ্টা ধরে চার্জ হতে পারতো, অথচ ফুল চার্জ হয়ে গেলে ৩০ মিনিট ব্যবহার করা যেতো।

- এই ব্যাটারি প্রযুক্তি ছিল অনেক পিছিয়ে, কারণ আজকের দিনে মোবাইল ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যায়।

- কলিং সুবিধা:

- এই মোবাইল ফোনটি শুধু কল করতে সক্ষম ছিল, আর তাও ৩০ মিনিটের জন্য। তখনকার ফোনগুলো ছিল শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত, অথচ আজকের ফোনগুলো অনেক বেশি ফিচার সমৃদ্ধ।

মোবাইল ফোনের উদ্ভাবক:

মার্টিন কুপার, মোটোরোলা কোম্পানির গবেষণা ও উন্নয়ন প্রধান, প্রথম মোবাইল ফোনে কল করার ইতিহাস সৃষ্টি করেন ১৯৭৩ সালে। তিনি মোটোরোলা DynaTAC 8000X এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো একজনকে মোবাইল ফোনে কল করেন, যা ছিল সেই সময়ের জন্য একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। এই ফোনটি সেসময়ে ব্যবসায়িক এবং উচ্চমানের মানুষের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ছিল।

মোবাইল ফোনের প্রথম সংস্করণ ও এর ব্যবহার:

- সামাজিক প্রভাব:

প্রথম মোবাইল ফোনটি শুধুমাত্র ব্যবসায়ী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের জন্য ছিল। এটি এমন একটি প্রযুক্তি ছিল যা শুধু ফোন কলের জন্য ব্যবহৃত হত। তখনকার সময়ে, একে নিয়ে বিশেষ তেমন কোনো কৌতূহল ছিল না, কারণ এটি ছিল শুধুমাত্র এক ধরণের বিলাসিতা। - ব্যবহার:

এক্ষেত্রে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা যেমন টেক্সট করতে পারি, ইন্টারনেট ব্রাউজিং করতে পারি, ভিডিও কলিং করতে পারি, সেসময় এসব কিছুই সম্ভব ছিল না। তবে, এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, যা ভবিষ্যতের মোবাইল ফোনের নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

মোবাইল ফোনের পরবর্তী উন্নতি:

১৯৭৩ সালের এই মোটোরোলা DynaTAC 8000X আবিষ্কারের পর থেকে মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি দ্রুত উন্নতি করতে থাকে। পরবর্তীতে সেলুলার নেটওয়ার্কের উন্নতি, ডিজিটাল সিস্টেমের আগমন, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ এবং স্মার্টফোনের উদ্ভাবন এসব কিছু মোবাইল ফোনের কার্যকারিতা এবং প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করেছে।

আজকের স্মার্টফোনগুলি আগের সেই মোবাইল ফোনের থেকে অনেক বেশি লাইটওয়েট, কমপ্যাক্ট, ফাস্ট এবং ফিচার-সমৃদ্ধ। বর্তমানে আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কেবল কলিং নয়, বরং ভিডিও কনফারেন্সিং, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ফটোগ্রাফি, গেমিং, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মতো নানা সুবিধা উপভোগ করি।

বিশ্বের মোবাইল ফোন প্রযুক্তির অগ্রগতি:

বিশ্বের প্রথম মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি, যা ১৯৭৩ সালে ১.১ কেজি ওজনসহ মোবাইল ফোন ছিল, সেই প্রথম পদক্ষেপের পর মোবাইল ফোনের উত্থান রীতিমতো একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লব হিসেবে পরিণত হয়েছে। ১৯৮০ সালের দিকে মোবাইল ফোনের ব্যবহার সাধারণ মানুষদের কাছে সহজলভ্য হতে শুরু করে এবং তা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে ওঠে।

আজকের দিনে, অ্যাপল, স্যামসাং, হুয়াওয়ে, শাওমি এর মতো বড় মোবাইল ফোন নির্মাতারা স্মার্টফোনের বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে এবং তারা আরও শক্তিশালী ও উন্নত প্রযুক্তির ফোন তৈরি করছে, যা আরও বেশি দক্ষ, ফাস্ট এবং শক্তিশালী।

উপসংহার:

মোবাইল ফোনের ইতিহাস একটি দীর্ঘ পথচলা। ১৯৭৩ সালে মোটোরোলা DynaTAC 8000X দিয়ে শুরু হওয়া এই যাত্রা আজ স্মার্টফোনের যুগে পরিণত হয়েছে। প্রথম মোবাইল ফোনটি শুধুমাত্র কলিং সুবিধা প্রদান করলেও, আজকের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেট, ভিডিও কলিং, গেমিং, ফটোগ্রাফি, সোশ্যাল মিডিয়া সহ অনেক সুবিধা পেয়ে থাকি। এই অগ্রগতি প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং বিজ্ঞানী, গবেষক এবং নির্মাতাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ।

সূত্র:

- Motorola DynaTAC 8000X History

- History of Mobile Phones – BBC

- The History of Mobile Phones – Wired

প্রতিবেদক: বিডিএস বুলবুল আহমেদ

আরও খবর জানতে ভিজিট করুন: পালসবাংলাদেশ ওয়েবসাইটে।